大气沙尘气溶胶作为陆源微量元素(尤其是铁和磷)向海洋输送的关键载体,春季亚洲沙尘沉降对南海初级生产力的促进作用已被证实。然而,夏季南海沙尘的源-汇过程及生态效应尚属空白。本研究首次综合多个卫星与船基观测数据,完整解析了夏季南海沙尘跨洲际传输的源区贡献、传输路径、沉降通量及其可能引发的生态效应(如铁沉降促进固氮作用)。这一成果为全球沙尘循环的生物地球化学效应提供了新认知。

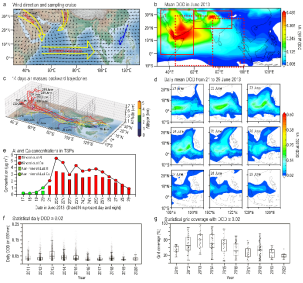

研究发现,夏季的Shamal风与Levar风(图1a)将阿拉伯半岛(图1b,Box 1)及中亚(图1b,Box 2)的矿物沙尘抬升至3km-5km的大气中,随后沙尘气溶胶向南输送至阿拉伯海、孟加拉湾及热带印度洋(图1b,Box 3-4)。夏季印度季风进一步携带沙尘自西向东横穿印度洋传输至南海(图1a)。沙尘光学厚度(DOD)分布(图1b)和气团后向轨迹分析(图1c)清晰揭示沙尘从西印度洋东传至南海。

航次观测数据显示,6月21日起TSPs中铝(Al)和钙(Ca)浓度显著升高并保持较高浓度至6月29日巡航结束(图1e),基于此,我们将该时段样本定义为“沙尘TSPs”。受体模型显示矿物沙尘对沙尘TSPs的贡献率达35.8-40.4%(详见补充材料),强调了矿物沙尘对巡航期间沙尘TSPs的重要贡献。

图1(a)为2013年6月主要风向示意图(黄色空心箭头:沙马尔、莱瓦尔和印度洋夏季风)和600 hPa风场(黑色箭头),以及航次采样轨迹(蓝色虚线);(b)图表示2013年6月的平均沙尘光学厚度(DOD)。红色实心框表示沙尘源区(1:中东;2:中亚),红色虚线框表示沙尘外流区域(3:阿拉伯海和西印度洋;4:孟加拉湾和东印度洋);(c)图为14天气团后向轨迹三维图;(d)图表示南海DOD日均值(2013年6月21日至29日);(e)图代表TSPs中的铝(Al)和钙(Ca)浓度;(f)图是南海夏季沙尘日(2011-2020年)的每日DOD值和(g)图的网格覆盖率(DOD≥0.02)。

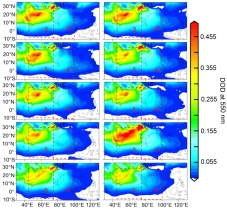

2011年至2020年DOD分析(图1f和1g,图S7)表明中东和中亚沙尘在夏季频繁传输至南海,进一步说明了矿物沙尘对南海TSP的持续影响。

图S7 2011年至2020年夏季(6月、7月和8月)的平均DOD(红色虚线框表示沙尘外流区域,3:阿拉伯海和西印度洋;4:孟加拉湾和东印度洋)。

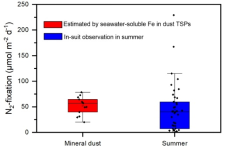

基于航次实际观测样本估算的沙尘干沉降通量为15.7±6.7 kg km⁻² d⁻¹,航次实际观测的沙尘TSPs样本中的铁和磷的干沉降通量(16.6±5.4和2.3±0.8 μmol m⁻² d⁻¹)分别是非沙尘TSPs的(1.3±0.9和0.7±0.2 μmol m⁻² d⁻¹)的10.0倍和3.5倍,表明夏季南海矿物沙尘对铁和磷的重要贡献。并且,根据固氮浮游植物中N:Fe的化学计量比和航次实际观测的沙尘TSPs样本中海水可溶性铁通量的计算,估计的固氮通量(52±17 μmol m⁻² d⁻¹)与南海夏季原位观测值(45±47 μmol m⁻² d⁻¹,见图S13)相当,表明,沙尘带来的铁支持夏季南海的N2固定。

图S13南海夏季期间,基于沙尘TSPs中海水可溶性铁通量估算的固氮通量(红框)与之前的原位观测固氮通量(蓝框)的比较。

海南大学生态学院博士生李宇笑为论文的第一作者,海南大学南海海洋资源利用国家重点实验室罗笠研究员和高树基教授为论文的共同通讯作者,合作者包括中国科学院大气物理研究所李嘉伟研究员、中国台北中央研究院环境变化研究中心许世杰和中国海洋大学博士生倪远喆。该研究得到了国家重点研发计划(2023YFF0805503)、国家自然科学基金(42494885)、海南省自然科学基金会(425RC680)、海南研究生创新研究项目(SA2500001431)、海南大学协同创新中心基金(XTCX2022HYB06)和海南省院士创新平台专项研究基金(YSPTZX202512)的共同资助。

撰稿:李宇笑、罗笠

图文:李宇笑、罗笠

审核:赵洪伟、林豪燕