近日,海南大学生态学院生态服务功能监测与评估团队在国际著名期刊The Innovation Geoscience发表题为“Simulating climatic responses of vegetation production with ecological optimality theories”的研究论文(https://doi.org/10.59717/j.xinn-geo.2025.100153)。该论文的第一作者和通讯作者为胡中民教授,海南大学生态学院为第一完成单位。

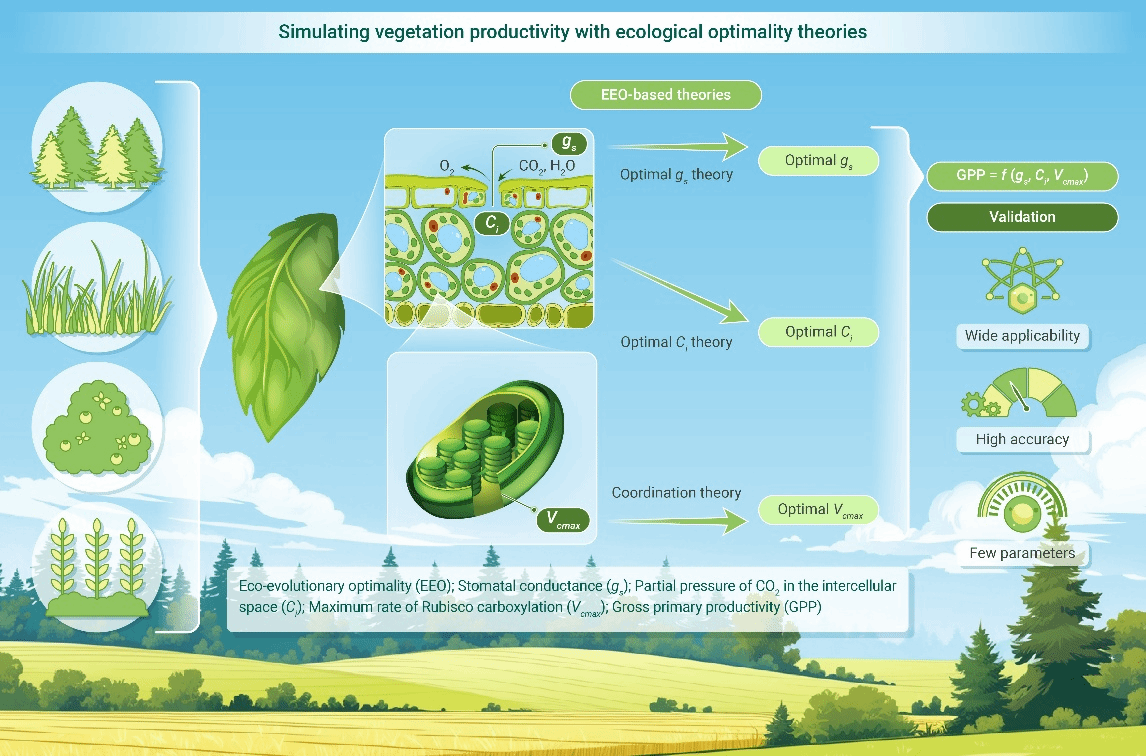

图1 文章图文摘要

陆地生态系统总初级生产力(Gross Primary Productivity, GPP)表示植被通过光合作用固定的全部碳量,既是生态系统碳循环的核心组成部分,也是全球碳收支中最大的单一碳通量。研究表明,GPP的稳定性显著影响着全球陆地碳汇的变化,其异常波动甚至可以为生态系统的临界转变提供早期预警。因此,准确模拟GPP对于预测全球变化情景下的碳收支及生态系统响应具有至关重要的意义。

过程驱动的动态植被模型(DVMs)和陆面过程模型是量化和预测气候变化背景下生态系统碳循环的重要工具。这类模型通常采用基于Farquhar–von Caemmerer–Berry(FvCB)理论的光合机制来模拟GPP。然而,这些模型中的若干关键生理参数或变量,如最大Rubisco羧化速率(Vcmax)、叶肉细胞间隙CO₂浓度(Ci)和气孔导度(gs)等通常被设为常数或通过经验公式计算。由于对这些参数的估算存在偏差,进而导致模型对GPP的模拟以及对未来气候变化影响下生态系统响应的预测存在巨大的不确定性。

生态进化优化理论(Eco-Evolutionary Optimality, EEO)为模拟GPP提供了新的思路,其核心是基于微观经济学的效益最大化(或成本最小化)思想,通过严格的数学公式推导,获得植物光合作用关键参数或变量与环境因子之间关系的定量表达式,最大程度减少了经验方程和经验参数的数量,提高了可靠性。本研究基于这一思路,整合三个相对独立的EEO理论,构建了仅需要优化1个参数的GPP模型:Opt模型。该模型推导出对植物光合过程三个关键参数(gs、Ci和Vcmax)的定量表达式,实现了GPP从站点到全球的模拟。

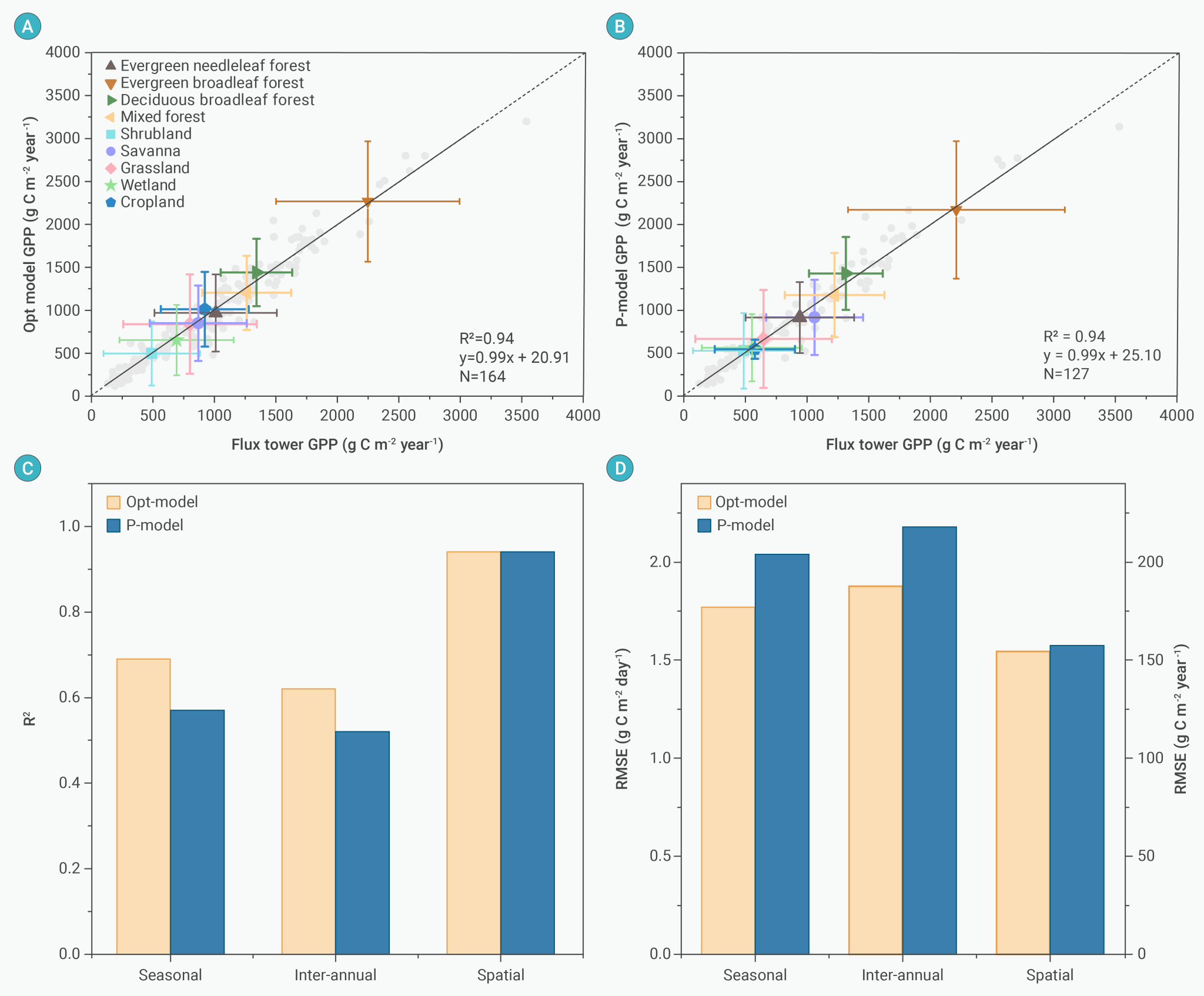

与全球164个通量塔站点观测结果对比显示,Opt模型能准确捕捉GPP跨站点的空间变异(图2A),与经典的P模型表现相当(图2B)。同时,Opt模型在季节尺度和年际尺度上表现出更稳定的模拟能力(图2C-D)。

图2 模型在站点尺度的模拟精度

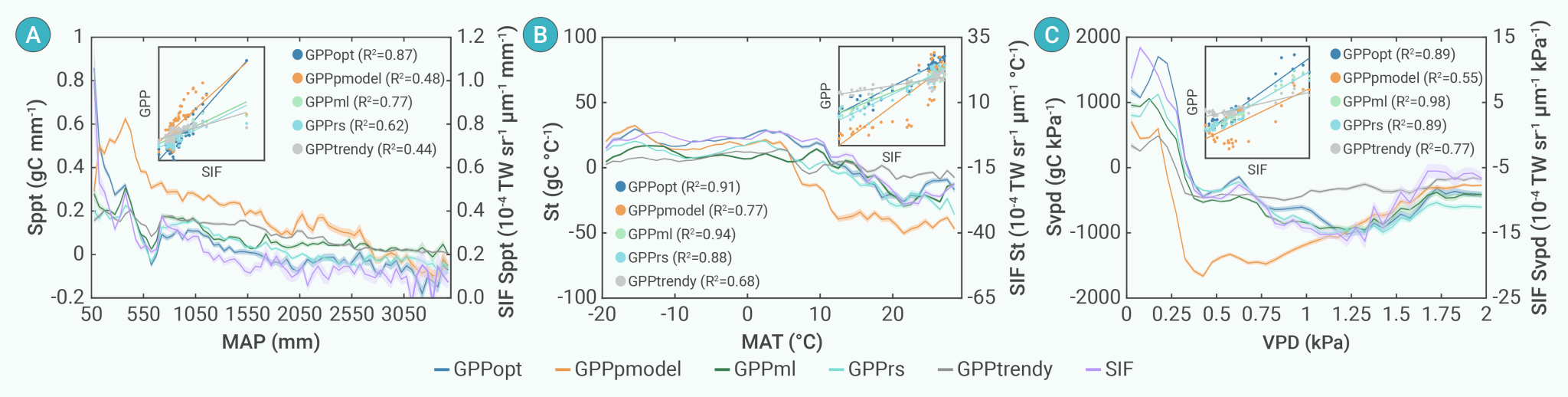

在全球尺度上,Opt模型模拟的GPP对降水(Sppt)、温度(St)与VPD(Svpd)的敏感性空间格局,与基于卫星反演太阳诱导叶绿素荧光(CSIF)结果高度一致。与当前广泛采用的全球GPP产品(如Trendy, Fluxcom, MODIS等)以及P模型相比,Opt模型体现出了更好的模拟效果(图3)。

图3 GPP和SIF对降水、温度和饱和水汽压差的敏感性

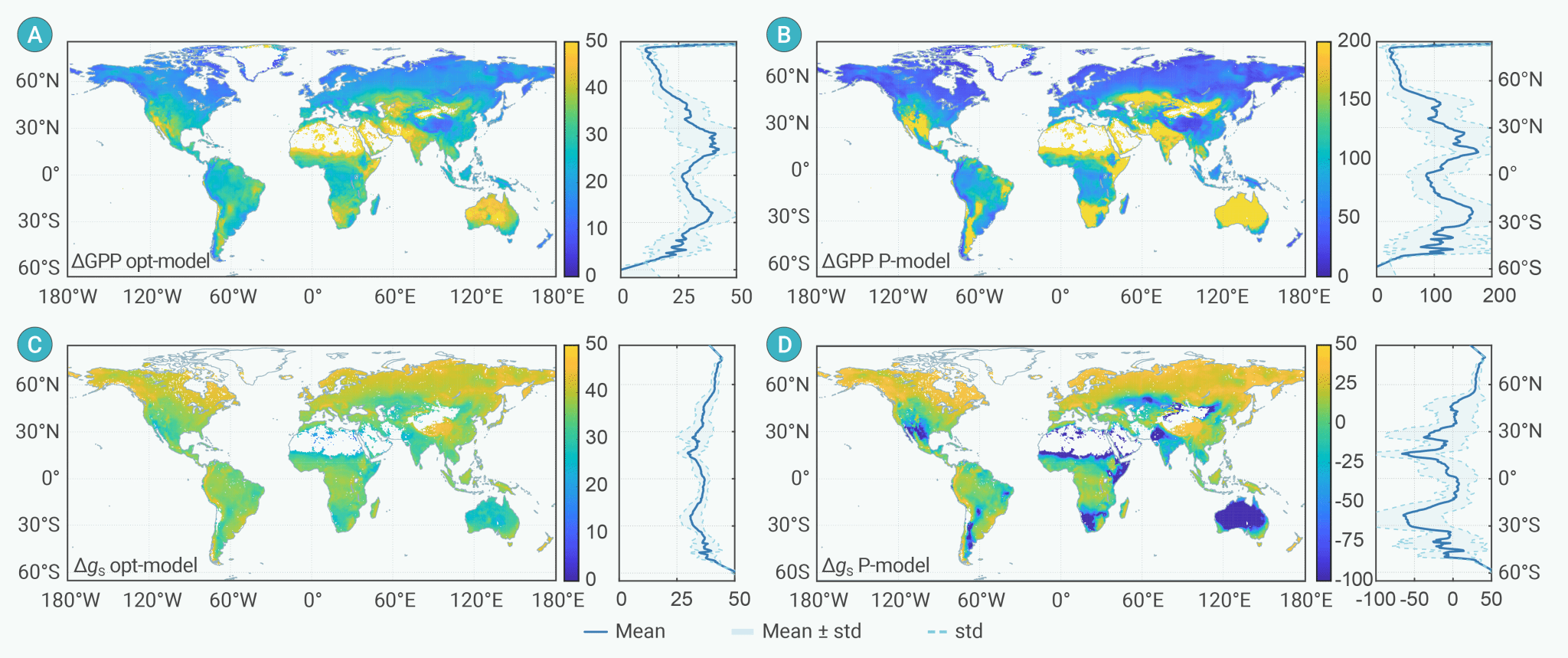

气孔导度是衡量植物叶片气孔调节能力的重要生理参数。在CO₂倍增模拟实验下,Opt模型预测全球平均GPP增长约26.2%,同时平均气孔导度下降约37.2%,得到了已报道结果的支持。同时,Opt模型较好地捕捉到了CO2升高下GPP和气孔导度的变化及其空间分布格局(图4)。

图4 CO2倍增对GPP和气孔导度的影响

本研究基于EEO理论构建了一个新的GPP模型(Opt模型),关键变量基于数学推导得到,大幅减少了需优化的参数(仅1个)。Opt模型在季节、年际以及空间变异上均表现出优良的模拟效果,并且能较准确的捕捉GPP对降水、气温、VPD等气候因子年际波动敏感性的空间格局,也能较准确量化CO2升高下GPP对气孔导度的响应。本研究提出的Opt模型与陆面模式或动态植被模型相融合,将极大的提高对气候变化影响下陆地生态系统碳水循环响应的预测能力。

论文信息

Zhongmin Hu, Chuan Jin, Siyuan Peng, Yue Yang, Guojiao Yang, and Nicholas G. Smith. (2025). Simulating climatic responses of vegetation production with ecological optimality theories. The Innovation Geoscience 3:100153. https://doi.org/10.59717/j.xinn-geo.2025.100153

图文:靳川

审核:胡中民