大气环流将大陆物质长距离输送至海洋,成为上层海洋浮游植物获取氮、铁、锌等必需营养元素的重要途径。特别是铁(Fe),作为浮游植物光合作用和固氮过程的关键限制性因子,其来源及可利用性直接影响海洋初级生产力和全球碳循环。然而,以往观测多集中在海洋近岸或个别海域,对于开阔的西北太平洋(NWPO)缺乏系统的现场数据。本研究系统地调查了NWPO不同类型大气总悬浮颗粒物(TSPs)中的金属含量与可溶性,识别其来源,并评估大气输入铁对氮固定的贡献。这一成果对于理解“地壳矿物/人类活动—大气传输—海洋生态”的耦合过程具有重要意义。

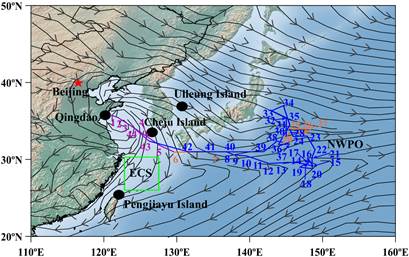

图1 采样航迹图(黑色圆点、红色五角星和绿色矩形为参考文献)

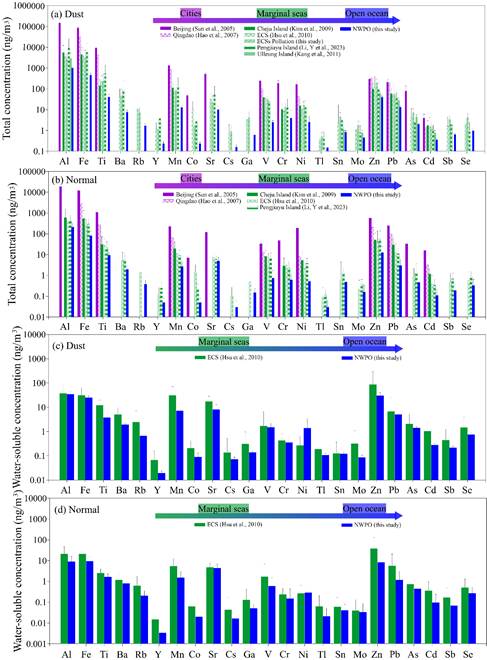

基于所测金属组分、离子浓度以及卫星数据,本研究将巡航期间的样本分为ECSs污染TSPs、NWPO中沙尘和正常TSPs三类。研究发现,几乎所有观测金属的总浓度和水溶性浓度都呈现出中国城市>近海(东海)>公海(NWPO)的梯度变化,这体现了大气的清除作用。相比之下,地壳元素(如Al、Fe和Ti)有更快的清除速率,而人为金属(如Zn、Pb和Cd)清除速率有所减弱,这与痕量金属的粒径分布有直接的关系(图2)。

图2 中国城市至边缘海和公海TSPs中痕量金属总浓度和水溶性浓度的空间差异

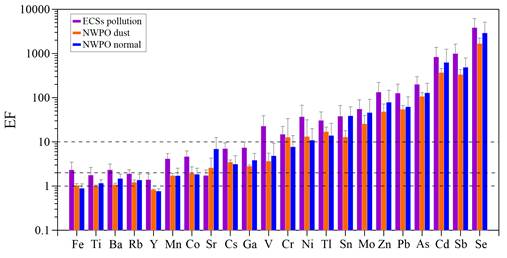

根据地壳富集因子(EF,图3)、相关性分析(详见补充材料)、不同来源的特征金属组分(详见补充材料)和正交矩阵因式分解模型结果(PMF,详见补充材料),本研究总结了三类ECSs污染TSPs、NWPO中沙尘和正常TSPs中痕量金属的潜在来源。结果发现,地壳矿物、船舶排放、化石燃料燃烧、海洋排放是所测金属组分最主要的贡献源。

图3 不同TSPs中金属的EF值

溶解度是决定金属是否能被浮游植物直接吸收的关键。本研究发现:地壳金属(如Fe、Al)总浓度高但溶解度低,仅约3–14%。人为金属(如Zn、As、Cd、Se)虽然总浓度相对低,但溶解度高达50–80%。此外,气溶胶的来源影响3类TSPs中痕量金属的溶解度,例如:气溶胶pH值影响ECS污染TSPs中痕量金属的溶解度(图4),而老化过程和沙尘负荷分别控制NWPO中TSP正常和沙尘TSPs中微量金属的溶解度(详见正文和补充材料)。

图4 不同TSPs中金属溶解度与气溶胶pH值的关系

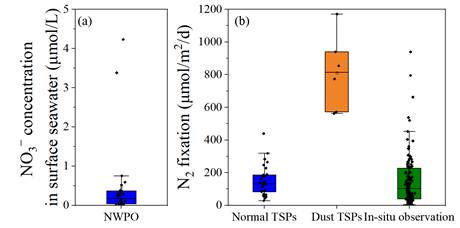

先前研究表明,西北太平洋的营养盐受到氮(N)和/或铁(Fe)的限制。表层海水中较低的NO3−浓度(图5a)证实了这一观点。本研究通过估算NWPO中海水溶解铁的干沉降通量(沙尘TSPs中海水溶解Fe的沉降通量为17±5.0μg/m2/d,正常TSPs海水溶解Fe的沉降通量为2.6±2.0μg/m2/d)和重氮营养菌中N:Fe的摩尔比,估算的海水溶解铁大气沉降所诱导的N2固定通量分别为784±211μmol/m²/d(NWPO沙尘TSPs)和146±90μmol/m²/d(NWPO正常TSPs,图5b),该结果在先前的原位观测的N2固定范围内(4–939μmol/m²/d,图5b)。这表明大气铁沉降可能是N₂固定的重要外部驱动因素,有助于缓解NWPO开阔海域的氮限制。

图5(a)NWPO表层海水中NO3−的浓度;(b)通正常TSPs和沙尘TSPs中沉降的海水溶解铁估算的N2固定量与NWPO中先前的现场观测值比较

海南大学生态学院博士生李宇笑为该论文的第一作者,海南大学南海海洋资源利用国家重点实验室罗笠研究员和高树基教授为论文的共同通讯作者,合作者包括中国台北中央研究院环境变化研究中心许世杰和中国海洋大学的姚小红教授和高会旺教授。该研究得到了海南省自然科学基金会(425RC680)、国家自然科学基金(42494885)、海南研究生创新研究项目(SA2500001431)、海南省院士创新平台专项研究基金(YSPTZX202512)、海南省科学技术专项基金(ZDYF202SHFZ095)和海南大学协同创新中心基金(XTCX2022HYB06)的共同资助。

撰稿:李宇笑、罗笠

图文:李宇笑、罗笠

审核:赵洪伟、林豪燕